编者按:

近年来,广州大力推动科普事业发展,在科普载体建设和科普品牌建设等方面取得显著成效。科普嘉年华、科普讲解大赛、科普开放日、科普集市、科学论坛、科普“五进”等多种科普产品形态陆续涌现,逐渐形成特色鲜明的科普品牌,在全国范围内起到重要的引领和示范作用。为挖掘和培育一批特色科普项目,助力广州地区科普高质量发展品牌化建设,由广州市科学技术局指导,广州科普联盟联合南方网、粤学习策划推出《广州科普品牌观察》系列报道,深入宣传广州科普品牌建设的特色亮点和有效经验,推动广州科普事业高质量发展,争做全国科普的“排头兵、领头羊、火车头”。

进校园大课堂

古生物及古环境科学大课堂、实践选修+科学研究指导、“环球自然日”国际赛事、恐龙科普剧......一年来,清华附中湾区学校的学生们在正佳自然科学博物馆的专业科普老师带领下,厚植科学梦想,自主、快乐地探索着自然科学的奥秘。这正是广州加强科学教育,推动馆校合作,打造特色科学课程的一个极具代表性的鲜活案例。

正佳自然科学博物馆馆长杜春磊告诉记者,自2023年9月起,正佳自然科学博物馆与位于广州市天河区的清华附中湾区学校展开深入合作,开发并执行了为期一学年的《古生物、古环境科学研究课程体系的探索与应用项目》。“该项目最大的特色是将博物馆的藏品与学校学科内容相结合,循序渐进,设置‘普遍兴趣激发+实践选修提高+国际赛事检验+项目制学习成果展’四个层次、系列化的自然科学拓展课程,将知识面广、内容零散、不成体系的小学科学教育升华为有体系、有闭环、有提升、有质量的博物馆教育课程。”

项目海报

馆校合作是时代之需,特色科学教育项目即将涌现

创新是第一动力,人才是第一资源。新时代要加强科技创新人才的培养,必须从中小学的科学教育抓起,这也是建设教育强国、科技强国、人才强国的内在要求。

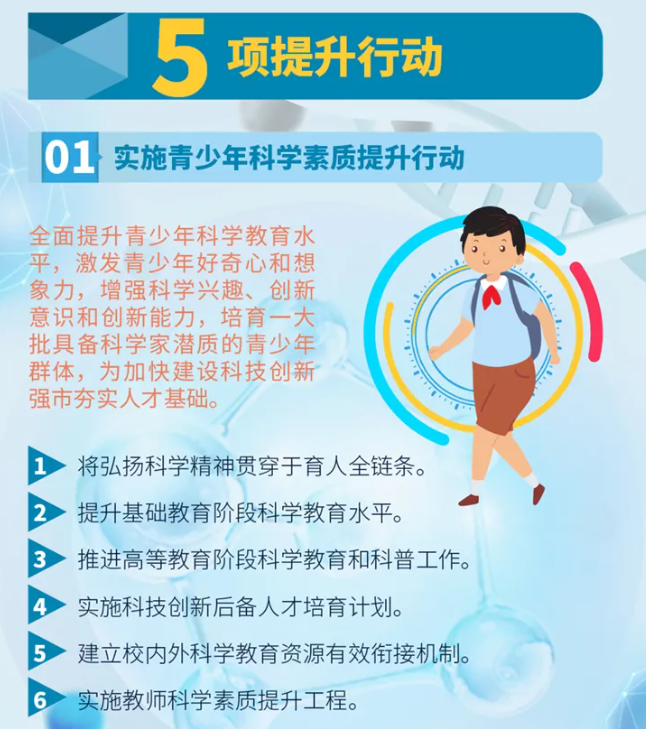

作为全国科技创新的领头羊,广东近年来在省市两级不断加强顶层设计,出台、完善科普相关法律、条例,持续壮大“科普之翼”。2021年12月,广东省人民政府印发《广东省全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2025年)》;紧接着,2022年3月,广州市人民政府就发布了《广州市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2022—2025年)》,明确提出5大提升工程,其中第一个就是“实施青少年科学素质提升行动”,将科学教育摆在第一位,要求全面提升青少年科学教育水平。

就在今年4月12日,广州市教育局等十六部门又印发了《关于加强新时代广州市中小学科学教育工作行动方案的通知》(后称《通知》),要求通过3年努力,推动在教育“双减”中做好科学教育加法的各项措施全面落地,全市中小学科学教育体系更加完善,社会各方资源有机整合,学生实践活动丰富多彩。形成具有广州特色、湾区领先、国内国际一流的中小学科学教育工作品牌,科学教育水平位列全国主要城市第一方阵。《通知》明确,到2025年,培养200名熟练掌握融合跨学科科学教育理念及方法,并在理论及实践方面领先的一线骨干教师,形成一批具有广州特色的科学教育教学理论和实践成果。试点建成首批20所市级科学教育特色学校,2所科技高中。到2026年,完成100所科学教育特色学校创建,探索建设15所科技高中。

事实上,在《通知》出台之前,广州已经持续在探索适应新时代要求的科学教育的新模式。但就目前来看,很大一部分中小学校仍然以“PPT+播放实验视频”的科学课堂为主,并辅之以少量的科技研学、“科普五进”活动,中小学科学教育枯燥、零散且流于形式。

杜春磊认为,科学课堂是中小学主要的科学教育载体,如何整合社会科普力量,丰富科学课堂形式,打造特色科普品牌活动是当前科学教育亟待解决的问题。《通知》的发布将进一步推动馆校科学教育的合作走向深度融合。

2024年11月,广东省教育厅公示了首批广东省中小学科学教育实验区实验校、示范区示范校名单。其中,广州市海珠区入选广东省中小学科学教育实验区,海珠区实验小学作为首批全国中小学科学教育实验校,入选首批广东省中小学科学教育示范校,还有10所学校入选实验校。“这其实对科普行业、教育界释放了一个巨大的信号。广州市的各大科普基地迎来了一个重大机遇,有望与中小学形成规模化合作,共同打造大量的特色科学教育项目。”杜春磊说。

体系化、深融合是科学教育之关键

据介绍,正佳自然科学博物馆自2018年开馆以来,在科普进校园方面进行了大量探索与尝试,持续将展览讲座、互动科普等活动送进周边学校,这为正佳自然科学博物馆与清华附中湾区学校合作开发科普课程打下了厚实的基础。

校园恐龙馆展区

清华附中湾区学校创办于2021年,位于广州教育资源最丰富的、最优质的地域之一,恰好站在了广州科学教育的风口,享受天时地利之便。如今和正佳自然科学博物馆强强联手,在开发科普课程上合作创新,将有力推动学校打造科技特色品牌,批量化提升学生综合科学素质,为我国培育科技人才夯实基础。

正佳自然科学博物馆业务部主任林晋告诉记者,《古生物、古环境科学研究课程体系的探索与应用项目》是基于小学《科学课程标准(2022年版)》研发的系列自然科学拓展课程,共开发了近20余堂涉及地质学、古海洋、恐龙等主题的系列课程,类型包括科学选修课、儿童科普剧、科普大课堂等,每堂课约有30—300名学生参加。

“我们馆的理念就是打造‘可触摸的博物馆’。我们将这个理念带到了学校课堂,学生可以触摸霸王龙牙齿化石、蜥脚类恐龙皮肤印痕化石等。在实践课上,学生可以体验清修真实的三叶虫化石、观察狼鳍鱼化石、拼装恐龙骨骼,掌握合理假设、观察、实验验证的一般性科学研究思路。”林晋说。有了一定科学基础后,正佳自然科学博物馆还将组织学生参与国际科普赛事、恐龙科普剧表演等活动,检验学生对科学知识的理解和表达。此外,在近一年内,正佳自然科学博物馆还在清华附中湾区学校策划了科学展示、科普问答、趣味拼图、科普讲座等多种形式的科普活动,形成层次鲜明、体系完整的科普教育模式。

实践选修课与科学研究指导,恐龙足迹印痕化石模型制作

图片展

环球自然日广州赛区及国赛赛事

儿童科普剧校园演出

儿童科普剧博物馆演出

《古生物、古环境科学研究课程体系的探索与应用项目》通过搭建涵盖科学、美术、戏剧、劳动、语言等多个领域的实践课程,为各类科普基地、博物馆提供了可借鉴、可复制、可持续的新样本。杜春磊透露,正佳自然科学博物馆正与清华附中湾区学校开展科学教育合作2.0版本,升级后的课程将更加注重实践性和趣味性,同时探讨建立“馆-校-家”共育机制。他表示,正佳自然科学博物馆将通过持续输出高质量的科普内容,注重博物馆科研成果科普化,深化馆校合作,持续加强科学教育品牌建设。

总统筹:杨诚钢

执行统筹:骆田子

策划/主笔:邹长森

协调:吴晶平、罗静婷、罗婉艺

指导单位:广州市科学技术局

出品单位:广州科普联盟、南方网、粤学习

支持单位:广东科学中心、广东省地震科普教育馆